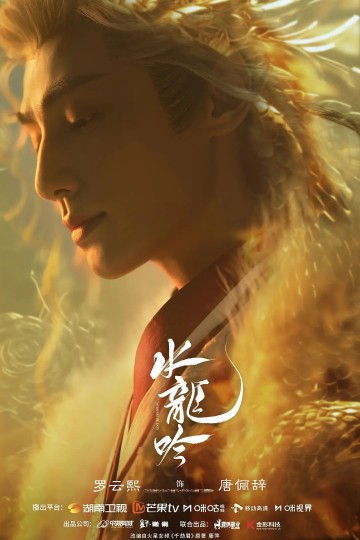

从佛教视角浅谈《水龙吟》中关于慈悲与因果的哲学思辨

更新时间:2025-11-01 04:04:22

终于有时间来写写自己的观后感了。 《水龙吟》的剧情始终绕不开开篇“风吹屋上瓦,瓦落破我头”的禅机——被瓦砸头究竟是谁的错?这一追问贯穿全剧,尤其在唐俪辞的遭遇中具象化:有人因他杀人,他阻止却可能引发更多伤亡,柳眼的嫁祸、余剑王的毁城,似乎都与他相关。那这到底是谁的错呢?若从佛教视角拆解,便能清晰判断因果归属与慈悲真义。 一、“有人因我杀人,这是我的因果吗?——以柳眼因仇恨嫁祸唐俪辞为例 佛教中,心念的起心动念是判断善恶的核心源头。《宝鬘论》中云:“贪嗔痴及彼,所生业不善;无有贪嗔痴,及彼生业善。”意思是,由贪嗔痴引发的业是不善的,而没有贪嗔痴及其所生的业则是善的。 因此,若你无教唆之心、无推动之举,他人的业与恶行终归他人来承担。 这恰如“风吹瓦落”的禅机——瓦本身无自由意志,是“无明”的,瓦的坠落是“风(外在因缘)”与“瓦的质地(自身因缘)”共同作用的结果,被砸者也许是因其过去世之因而受此果,但现世他人执念之所造恶业,绝非他人之主要过错。 柳眼的行为正是这一禅机的映射:他因误会唐俪辞而生恨,被“仇恨(风)”与“我执(自身质地)”裹挟,以杀人嫁祸宣泄情绪。此时的柳眼,便是那片“不自由”的瓦——他的恶行源于自性中的贪嗔痴,源于对“被欺骗”的执念,而非唐俪辞的存在。佛教常说“无明众生”,柳眼正因“无明”(不明真相、困于怨恨)失去了觉察与选择的能力,沦为传递仇恨的工具。 同时,正如禅机后半句“我不怪此瓦,此瓦不自由”,佛教的慈悲从不轻易指责“无明者”,而是以悲悯看待其业力困境:柳眼的悲剧,在于他本可明心见性破执,却深陷其中,最终让自己成为不自由,伤害他人的“碎瓦”。令人哀叹。正是因为如此,在结局的最后,唐俪辞怜悯柳眼逃不开的因果业力,所以最后两人哭的非常伤心。 二、“我阻止恶行却致更多人死,这算慈悲吗?——以余剑王毁城为例 佛教眼中的慈悲,绝非“以数量论善恶”,而是“破无明,明真性”——帮众生看清真相、脱离迷惑,即便引发恶人反扑,亦是“慈悲的方便”(即慈悲的灵活实践)。 唐俪辞揭露余剑王与猩鬼九星丸的勾结,正是“破无明”的举动:他想让剑王城内弟子摆脱蒙蔽,摆脱猩鬼九心丸,想让余剑王醒悟。而余剑王因被揭穿而毁城杀人,其根本因是自身的“我执”——对“武功天下第一”虚名的痴妄,让他把欲望凌驾于苍生之上。这就像阳光照出霉菌,霉菌的滋生是自身腐败所致,绝非阳光之过;唐俪辞的揭露只是“阳光”,余剑王的“我执”才是“霉菌”的根源。 佛教经典中,目犍连曾想以神通救释迦族人,将他们藏入钵盂,最终族人仍化为血水——这并非目犍连的错,而是众生业力的显现。同理,不能因怕“死更多人”就放任恶行:若唐俪辞因惧余剑王反扑而缄默,便是放任百姓在“无明”中被猩鬼九心丸给侵蚀,那才是真正的不慈悲。唯有以利他为发心,哪怕触发冲突,也符合慈悲的本质。 三、回归预告:所有纠葛,皆因“执念”而起 《水龙吟》因果版预告早已点题:“是非善恶,不过一念之间。放不下的必是执念。”这恰与佛教教义相通—— 《金刚经》言“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来”,意为我们执着的一切表象(如柳眼的“仇恨”、余剑王的“虚名”)都是虚幻的;《华严经》亦说“一切众生皆具如来智慧德相,但因妄想执着,不能证得”。 柳眼困于“仇恨与自欺”的妄想,余剑王执于“天下第一”的虚名,他们的痛苦与恶行,皆因“我执”遮蔽了本心。 而唐俪辞在剧中所有举动,就像照见他人“执念”的镜子,让剧中的反派不断的破防,但由于无明执念,走向了深渊。 但同时,从唐俪辞的角度来看他也有自己很深的执念,但幸好他的执念是向善的。他的执念更多来自一种强者的慈悲与怜悯。他以身入局,搅动江湖乱局,救赎自己与他人,那么,他最后的结局是怎么样的呢?我很好奇。 难得有一部有哲学思辨的武侠剧,真的值得大家去看,然后照见自己的人生因果对错。 更新中,待续✌︎˶╹ꇴ╹˶✌︎ #罗云熙唐俪辞水龙吟#

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:隐喻分析

下一篇:欠黄轩一个奖项了

『水龙吟』相关阅读

《水龙吟》真的绝了!

《水龙吟》真的绝了!

《水龙吟》口碑发酵,张永新执导《八千里路云和月》传闻将播丨剧日报

《水龙吟》口碑发酵,张永新执导《八千里路云和月》传闻将播丨剧日报

《水龙吟》男配:内娱打拼15年不温不火,新剧开播直接火出国门!

《水龙吟》男配:内娱打拼15年不温不火,新剧开播直接火出国门!

《水龙吟》持续领跑,虞书欣何与《双轨》传Q4

《水龙吟》持续领跑,虞书欣何与《双轨》传Q4

罗云熙《水龙吟》好不好看?现在的古装动不动就是天花板

罗云熙《水龙吟》好不好看?现在的古装动不动就是天花板

一帧一伏笔,《水龙吟》撕开江湖新裂缝

一帧一伏笔,《水龙吟》撕开江湖新裂缝

《水龙吟》口碑井喷,本是冲着罗云熙来看的,却被37岁男配角抢镜

《水龙吟》口碑井喷,本是冲着罗云熙来看的,却被37岁男配角抢镜

罗云熙主演的《水龙吟》让观众照见自身所处之江湖

罗云熙主演的《水龙吟》让观众照见自身所处之江湖

《水龙吟》表现平平,芒果剧集还有哪些牌?

《水龙吟》表现平平,芒果剧集还有哪些牌?

在播剧热度榜,《暗河传》第3,《水龙吟》第2,第1快被赶超

在播剧热度榜,《暗河传》第3,《水龙吟》第2,第1快被赶超

从佛教视角浅谈《水龙吟》中关于慈悲与因果的哲学思辨

从佛教视角浅谈《水龙吟》中关于慈悲与因果的哲学思辨

《水龙吟》我要是原著粉就好了。

《水龙吟》我要是原著粉就好了。

以文为刃,以心织网:《水龙吟》的新武侠破局之道

以文为刃,以心织网:《水龙吟》的新武侠破局之道

《水龙吟》以热血群像塑造玄侠江湖

《水龙吟》以热血群像塑造玄侠江湖

《水龙吟》6位美女颜值排名,林允第4,姜贞羽第3,第1实至名归

《水龙吟》6位美女颜值排名,林允第4,姜贞羽第3,第1实至名归

《水龙吟》首播热度全网第1,观众评价一针见血,罗云熙成炮火

《水龙吟》首播热度全网第1,观众评价一针见血,罗云熙成炮火

《天地剑心》和《水龙吟》各看5集,一个已弃剧,一个停不下来

《天地剑心》和《水龙吟》各看5集,一个已弃剧,一个停不下来

《水龙吟》登顶,迪丽热巴《虽然不能同时拥有一切》开机丨剧日报

《水龙吟》登顶,迪丽热巴《虽然不能同时拥有一切》开机丨剧日报

不止音杀阵与水中劳斯莱斯,《水龙吟》的内核是最本真的江湖爱恨

不止音杀阵与水中劳斯莱斯,《水龙吟》的内核是最本真的江湖爱恨

《水龙吟》开播4集,轻松拿下热度冠军,湖南台又抽到了王炸剧

《水龙吟》开播4集,轻松拿下热度冠军,湖南台又抽到了王炸剧